Zeitverfestigung von Schüttgütern

Kohäsionszunahme bei längerer Lagerung - Messung und Auswirkungen auf die Fließfähigkeit von Schüttgütern

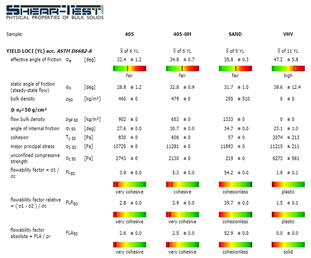

Schüttgüter können bei Lagerung im unbewegten Zustand (wenn sie dabei nicht geschert werden) zeitverfestigen. Zeitverfestigungen werden durch physikalische und chemische Vorgänge, z.B. durch Kristallisations- und Sintervorgänge oder chemische Feststoffreaktionen, hervorgerufen. Es können technologische Probleme durch erhöhte Kohäsion, innere/effektive Reibung und Druckfestigkeit entstehen.

Grundlagen der Zeitverfestigung

Die Zeitverfestigung (Time Consolidation) bewirkt primär eine Erhöhung der Kohäsion Τc. Die Kohäsion bezeichnet die intrinsische Scherfestigkeit eines Materials bei Abwesenheit von Normalspannungen. Während prolongierter Lagerung unter Druckbelastung erfolgt gegebenenfalls eine Neuorientierung der Partikel sowie die Ausbildung interpartikulärer Bindungen durch chemische oder physikalische Prozesse, was zu einer Erhöhung der Kohäsion führt.

Der innere Reibungswinkel zeigt hingegen eine relative Konstanz, da diese maßgeblich durch die Textur und strukturellen Eigenschaften des Materials bestimmt wird, welche durch Zeitverfestigung meist nur geringfügig beeinflusst werden. Die Zeitverfestigung modifiziert hauptsächlich die interpartikulären Haftkräfte, die die Kohäsion bestimmen, während die Partikelreibung, die den inneren Reibungswinkel definiert, weitgehend unverändert bleibt.

Experimentelle Bestimmung der Zeitverfestigung

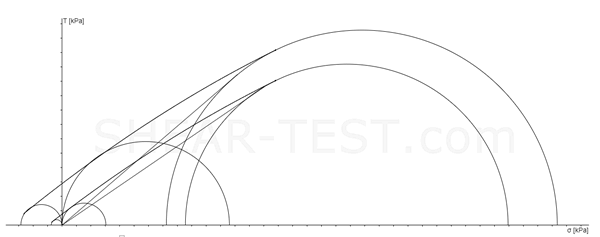

- Bestimmung des direkten Fließortes ohne zeitliche Konsolidierung.

- Durchführung von Zeitverfestigungsversuchen durch Applikation konstanter Normalspannung σN und Scherspannung τ über definierte Zeitintervalle (24 h, 48 h, etc.).

- Nach Ablauf der Konsolidierungszeit erfolgt die erneute Messung der kritischen Scherspannung Τmax zur Quantifizierung der zeitbedingten Festigkeitszunahme.

- Berechnung der Scherspannungsdifferenz (ΔΤ = ΤTIME - Τdirekt) zur Quantifizierung der kohäsiven Zunahme durch Zeitverfestigung. Diese Differenz entspricht dem Zeitverfestigungsfaktor ΔΤC.

- Konstruktion des zeitabhängigen Fließortes durch Translation des direkten Fließortes um den Zeitverfestigungsfaktor ΔΤC. Der resultierende Fließort weist bei unveränderter Steigung des inneren Reibungswinkels φi eine erhöhte Kohäsion Τc auf.

Methodik und Vorteile

Diese Methodik stellt ein etabliertes Verfahren in der Schüttguttechnik zur Evaluierung zeitabhängiger Festigkeitsveränderungen dar. Sie eliminiert die Notwendigkeit individueller Zeitverfestigungsmessungen für jeden einzelnen Scherpunkt, was eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bewirkt. Das Verfahren basiert auf der experimentell validierten Erkenntnis, dass Zeitverfestigung primär die Kohäsion beeinflusst, während der innere Reibungswinkel nahezu konstant bleibt.

Einflussfaktoren und zeitliches Verhalten

Die kohäsive Zunahme durch Zeitverfestigung wird durch multiple Parameter beeinflusst, einschließlich Materialcharakteristika, Normalspannungsniveau und Belastungsdauer. Die Zeitverfestigung erreicht nach einer materialspezifischen Zeitspanne meist ein Plateau, wodurch weitere kohäsive Zunahmen limitiert oder vollständig inhibiert werden.

In der praktischen Anwendung muss die Zeitverfestigung sowohl bei der inneren Reibung als auch bei der Wandreibung berücksichtigt werden. Die zeitabhängigen Veränderungen der Adhäsion beeinflussen nicht nur das Fließverhalten des Schüttguts, sondern auch die Wechselwirkung mit Behälterwänden und Förderelementen. Dies ist insbesondere bei der Auslegung von Silos, Bunkeranlagen und Fördereinrichtungen von Bedeutung, da sich das Lager- und Fließverhalten durch Anbackungen und Erhöhung der Wandreibung zeitabhängig verändern kann.

Vergleich: Direkter Fließort vs. Zeitfließort

- Ein Direkter Fließort (YL) ohne Zeitverfestigung

- Zeitfließort (YLT) mit Zeitkonsolidierung bei derselben Normalspannung σN (nach 30 Minuten, 60 Minuten, 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden, etc.)

Direkter Fließort und Zeitfließort im Vergleich